A quien sufre ese mal le queda la duda de si no había algo por lo que mereciera tal castigo.

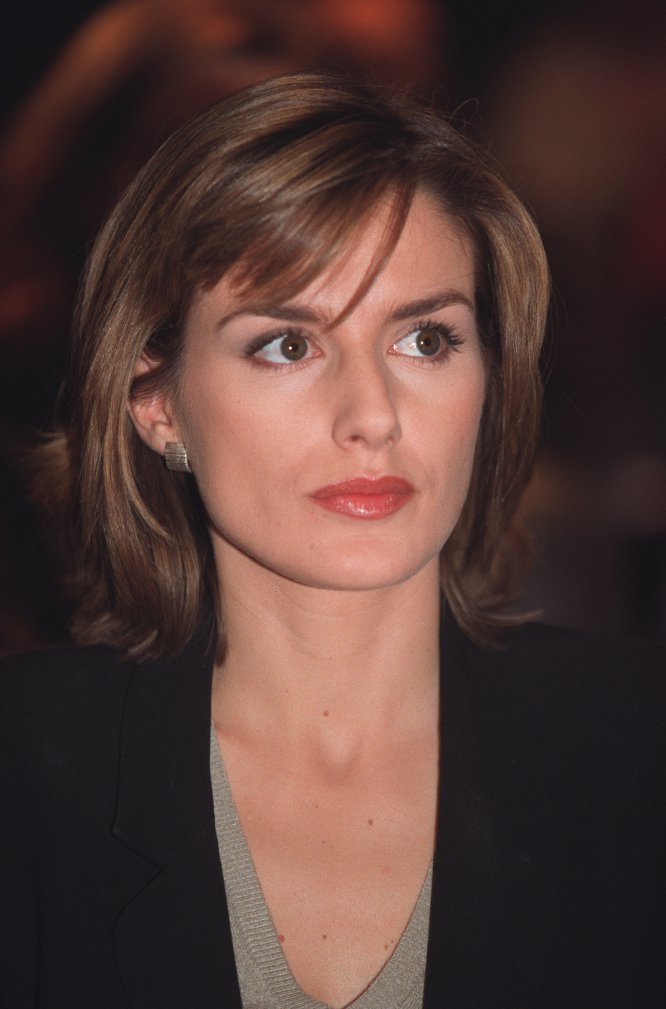

Hay, con respecto a Nueva York, un malentendido que resulta ya casi

imposible de aclarar, pero esta cronista que es tozuda lo intenta, como

intenta, infructuosamente, cambiar la imagen que de ella se hicieron los

lectores en un primer vistazo.

Ocurre que la idea que tenemos de esa ciudad está prisionera en su mayor parte del territorio de los anhelos y los sueños, hasta el punto de que no estamos dispuestos a que la realidad desbarate lo que durante tanto tiempo hemos fraguado al calor de la fantasía.

Cuando yo escribía crónicas desde Nueva York había quien deseaba que perpetuara la ensoñación para que la ciudad continuara siendo la tierra prometida; había también quien, desde un punto de vista más resentido o mezquino, veía en el simple hecho de que vivieras allí y escribieras sobre aquello una voluntad de esnobismo.

Lejos de mí la intención de contrariar a quien me tiene por snob afirmando que no lo soy, para qué; diría incluso que existe cierto placer en pensar que te imaginaban más feliz de lo que eras y estabas menos sola de lo que realmente estabas.

Nueva York es el hábitat perfecto para almas solitarias y así es como uno se siente la mayor parte del tiempo.

Es una experiencia que jamás padecerá el turista, aunque en algún momento esté capacitado para imaginarlo.

Todo se confabula para que la relación con los otros sea corta y fugaz: hay demasiada movilidad en la población, los negocios aguantan poco en el mismo sitio,

los dependientes o los camareros duran poco tras los mostradores, la gente se concentra en su ir y venir, camina rápido, bufa al que va lento y, para colmo, la soledad no está mal vista.

Lo irónico es que al otro lado del océano te imaginen sociabilizando sin parar en ambientes culturales.

Sospecho que Truman Capote contribuyó con su versión alocada sobre el asunto y en eso nos hemos quedado.

Da igual que sepamos que al final fue víctima de la soledad que queda tras una fiesta.

En La ciudad solitaria. Aventuras en el arte de estar solo, la escritora inglesa Olivia Laing cuenta con valentía y desgarro cómo experimentó el mordisco rabioso de la soledad cuando se vio, hace diez años, viviendo en Nueva York tras una ruptura amorosa: “¿Qué se siente al estar solo?

Es una sensación parecida al hambre: como pasar hambre mientras alrededor todo el mundo se prepara un banquete”.

A pesar de que mientras se padece esa privación de la compañía uno se siente comprensiblemente desgraciado, Laing quiso reflexionar, acariciar el trauma que había dejado en ella tal experiencia y se lanzó a la tarea de escribir este ensayo que cuenta algo de lo que con frecuencia nos avergonzamos: el momento de la vida en que nos parece que la soledad que arrastramos fuera como una enfermedad que el prójimo advirtiera y que rechazara nuestro contacto para huir del contagio.

“Esto significa –escribe Laing- que cuanto más solitaria se vuelve una persona, más pierde su habilidad para navegar en la corriente social”.

Lo que se propuso esta brillante escritora fue sacar provecho de unos días que cualquiera hubiera preferido dejar atrás, blindando el recuerdo en esa parte del cerebro en que archivamos todo aquello que no queremos contar.

Pero ahí está la clave de su narración, mucho se habla de la soledad en abstracto y poco de cómo nos cambia incluso físicamente cuando la sentimos como una enfermedad.

La autora cuenta que perdió hasta su capacidad verbal para comunicarse a diario. Por fortuna, conservó la vocación literaria y tras empaparse de la vida de otros solitarios, de otros raros que hicieron de su extrañamiento un motivo de inspiración, construyó esta peculiar historia.

Nos acerca a los padecimientos diarios de artistas solitarios o de raro encaje social, como Edward Hopper, Andy Warhol, Basquiat y el fotógrafo Wojnarowicz, entre otros. Al observar sus obras en relación a la incapacidad para relacionarse comprendemos mejor lo que nos quisieron contar. El caso de Hopper es paradigmático porque Laing esboza la teoría de que el pintor no pretendía convertirse en el artista de la soledad, como así ha quedado señalado en la historia de la pintura, sino que sus imágenes eran la expresión exacta de un carácter huidizo, huraño, poco comunicativo, uno de tantos hombres burbuja que pasean la ciudad sin rozarse con los otros, de la misma forma que no interactúan los personajes de sus cuadros.

Es difícil hablar de lo solo que se ha estado.

A quien ha sufrido ese mal le queda siempre la duda íntima de si no había algo por lo que mereciera tal castigo; de si la soledad no es al fin una pena que nos ganamos a pulso.

Ni tan siquiera los psicólogos tienen, a juicio de Laing, mucho conocimiento de estos episodios porque el propio interesado los intenta borrar de la biografía para no desacreditarse.

Olivia Laing habla de algo que ocultamos, de un tabú. Solo con leerla se van a sentir algunos de ustedes acompañados. Compartiendo soledades se reduce el infierno.

Ocurre que la idea que tenemos de esa ciudad está prisionera en su mayor parte del territorio de los anhelos y los sueños, hasta el punto de que no estamos dispuestos a que la realidad desbarate lo que durante tanto tiempo hemos fraguado al calor de la fantasía.

Cuando yo escribía crónicas desde Nueva York había quien deseaba que perpetuara la ensoñación para que la ciudad continuara siendo la tierra prometida; había también quien, desde un punto de vista más resentido o mezquino, veía en el simple hecho de que vivieras allí y escribieras sobre aquello una voluntad de esnobismo.

Lejos de mí la intención de contrariar a quien me tiene por snob afirmando que no lo soy, para qué; diría incluso que existe cierto placer en pensar que te imaginaban más feliz de lo que eras y estabas menos sola de lo que realmente estabas.

Nueva York es el hábitat perfecto para almas solitarias y así es como uno se siente la mayor parte del tiempo.

Es una experiencia que jamás padecerá el turista, aunque en algún momento esté capacitado para imaginarlo.

Todo se confabula para que la relación con los otros sea corta y fugaz: hay demasiada movilidad en la población, los negocios aguantan poco en el mismo sitio,

los dependientes o los camareros duran poco tras los mostradores, la gente se concentra en su ir y venir, camina rápido, bufa al que va lento y, para colmo, la soledad no está mal vista.

Lo irónico es que al otro lado del océano te imaginen sociabilizando sin parar en ambientes culturales.

Sospecho que Truman Capote contribuyó con su versión alocada sobre el asunto y en eso nos hemos quedado.

Da igual que sepamos que al final fue víctima de la soledad que queda tras una fiesta.

En La ciudad solitaria. Aventuras en el arte de estar solo, la escritora inglesa Olivia Laing cuenta con valentía y desgarro cómo experimentó el mordisco rabioso de la soledad cuando se vio, hace diez años, viviendo en Nueva York tras una ruptura amorosa: “¿Qué se siente al estar solo?

Es una sensación parecida al hambre: como pasar hambre mientras alrededor todo el mundo se prepara un banquete”.

A pesar de que mientras se padece esa privación de la compañía uno se siente comprensiblemente desgraciado, Laing quiso reflexionar, acariciar el trauma que había dejado en ella tal experiencia y se lanzó a la tarea de escribir este ensayo que cuenta algo de lo que con frecuencia nos avergonzamos: el momento de la vida en que nos parece que la soledad que arrastramos fuera como una enfermedad que el prójimo advirtiera y que rechazara nuestro contacto para huir del contagio.

“Esto significa –escribe Laing- que cuanto más solitaria se vuelve una persona, más pierde su habilidad para navegar en la corriente social”.

Lo que se propuso esta brillante escritora fue sacar provecho de unos días que cualquiera hubiera preferido dejar atrás, blindando el recuerdo en esa parte del cerebro en que archivamos todo aquello que no queremos contar.

Pero ahí está la clave de su narración, mucho se habla de la soledad en abstracto y poco de cómo nos cambia incluso físicamente cuando la sentimos como una enfermedad.

La autora cuenta que perdió hasta su capacidad verbal para comunicarse a diario. Por fortuna, conservó la vocación literaria y tras empaparse de la vida de otros solitarios, de otros raros que hicieron de su extrañamiento un motivo de inspiración, construyó esta peculiar historia.

Nos acerca a los padecimientos diarios de artistas solitarios o de raro encaje social, como Edward Hopper, Andy Warhol, Basquiat y el fotógrafo Wojnarowicz, entre otros. Al observar sus obras en relación a la incapacidad para relacionarse comprendemos mejor lo que nos quisieron contar. El caso de Hopper es paradigmático porque Laing esboza la teoría de que el pintor no pretendía convertirse en el artista de la soledad, como así ha quedado señalado en la historia de la pintura, sino que sus imágenes eran la expresión exacta de un carácter huidizo, huraño, poco comunicativo, uno de tantos hombres burbuja que pasean la ciudad sin rozarse con los otros, de la misma forma que no interactúan los personajes de sus cuadros.

Es difícil hablar de lo solo que se ha estado.

A quien ha sufrido ese mal le queda siempre la duda íntima de si no había algo por lo que mereciera tal castigo; de si la soledad no es al fin una pena que nos ganamos a pulso.

Ni tan siquiera los psicólogos tienen, a juicio de Laing, mucho conocimiento de estos episodios porque el propio interesado los intenta borrar de la biografía para no desacreditarse.

Olivia Laing habla de algo que ocultamos, de un tabú. Solo con leerla se van a sentir algunos de ustedes acompañados. Compartiendo soledades se reduce el infierno.