Su esposa durante 60 años y sus tres hijos nunca se separaron de su lado tras el infarto que en 2016 le apartó de todo.

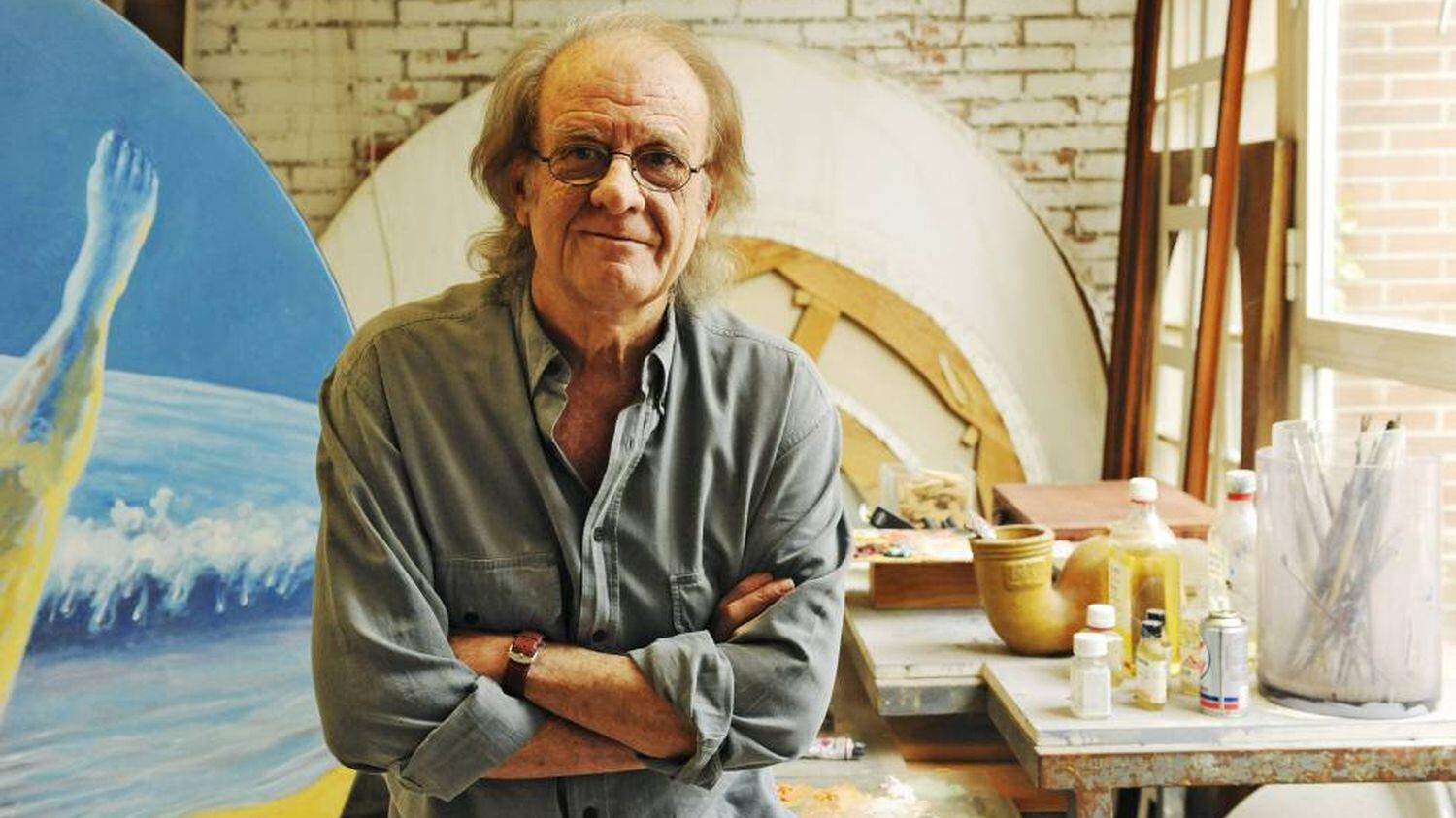

Luis Eduardo Aute posa, en su faceta de pintor, en su estudio de Madrid en el año 2011. En vídeo, repaso a su carrera artística. GETTY IMAGES / VÍDEO: EPV

Jesús Ruiz Mantilla

Cuando el general Narváez, en su lecho de muerte, fue

conminado por el cura que le dio confesión a perdonar a sus

contrincantes, le respondió:

“Muero sin enemigos, padre, los he fusilado

a todos...”. Como contrapunto, Luis Eduardo Aute también podría

presumir de haber dejado este mundo sin ellos.

Pero en su caso porque

cuidó esmeradamente a quienes le rodearon y fue querido y respetado por

todos.

Nadie

habló nunca mal de Aute.

Tampoco se recuerdan ataques furibundos contra

él en vida, ni batallas enconadas, pese a que mantuviera a lo largo de

toda su vida una exigencia ética y estética de altura.

Allá donde fue

sembró generosidad, cercanía y cariño sin esperar nada a cambio.

Por el

mero y grandioso placer de entregarse.

Entre sus rarezas queda la de ser

esencial y orgánicamente bueno.

Caminaba por la vida con una mezcla de asombro y elegancia.

Atado a un cigarro, predispuesto a compartir una copa de vino, un buen

guiso y varias canciones, un puñado de poemas y, si se daba, una

despedida con dibujo.

Mucho tuvieron que ver sus padres en ello.

Cuando

nació en Manila en 1943 pasó allí una infancia feliz en la que no

faltaron alicientes artísticos para conformar una sensibilidad

exquisita.

Apenas recordaba el eco de las bombas –pero sí el olor del

fuego-que dos años después destrozaron una ciudad en manos de los

japoneses para caer del lado del general MacArthur.

Su padre, don

Gumersindo, catalán de ascendencia andaluza, trabajó en la Compañía de

Tabacos de Filipinas, aquella que pertenecía a la familia del poeta Jaime Gil de Biedma

y donde este trabajó como abogado y administrador.

Fue una gran

influencia en los gustos de Aute, lo mismo que toda la generación del

50, especialmente José Manuel Caballero Bonald o Ángel González.

El ambiente tranquilo, expansivo y de amistad que mamó de niño lo

trasladó después con él al Madrid sombrío y cerrado del franquismo.

Allí, un niño ya políglota –hablaba español, catalán, inglés y tagalo–

tendría difícil adaptarse a su extraño provincianismo capitalino.

Pero se las arregló para no perder su espíritu cosmopolita acrecentado

más tarde durante una temporada en París y con el tiempo se lo inculcó a

sus tres hijos: Pablo, Laura y Miguel.

Los dos últimos fueron

asistentes, colaboradores y lugartenientes de su padre en sus

iniciativas y empresas artísticas.

Los tuvo con Maritchu Rosado, la

mujer que le acompañó durante casi 60 años, desde que se conocieron en

1962 hasta la muerte del artista este pasado sábado.

Ninguno de ellos se separó de él desde que en 2016 sufriera un infarto

que lo apartó de golpe de todo.

Pero como quien siembra, recoge, algún alivio compartieron con los dos multitudinarios homenajes

que diferentes artistas le hicieron en Madrid y Barcelona para aliviar

la carga económica de una casa que dependía casi por entero de su

actividad.

En ellos se implicaron el escritor Natalio Grueso y Palmira

Márquez y Miguel Munárriz, sus amigos y agentes, muy cercanos a él en la

última década.

No acudió, pero supo y fue consciente de la que le

liaron compañeros de generación y herederos de todos los palos, desde el

rock, el pop o la canción de autor a la copla y el flamenco.

El

homenaje musical está hecho.

Quedaría también el que le debe el mundo

del arte, la poesía o el cine.

En las tres disciplinas, Aute destacó

precisamente por no abanderar modas ni corrientes.

Apenas nada más que su propia singularidad y sus obsesiones: el

amor como aleación que difiere muchas veces y otras tantas conjuga con

el sexo.

La mística, la política, Goya y Buñuel, los tambores de Calanda

en copula con Lennon y McCartney, Hollywood con los hijos europeos de hermanos Lumiere,

la utopía y el equivalente desengaño equilibrado en la defensa de

valores...

Temas graves a los que siempre sabía aplicar también un hondo

sentido del humor.

Tuvo su racha de multitudes en los ochenta.

Tocó en

estadios atiborrados y en Las Ventas donde tantas veces se había sentado

con almohadilla a seguir los pasos de otro de sus ídolos: Antoñete.

Conservaba

en su casa un capote del maestro desplegado en la pared del salón, como

quien comparte un triunfo de bagaje y filosofía de vivir.

Entre sus

rarezas mantuvo esa atracción fatal que han sostenido durante siglos la

vanguardia y la tauromaquia: el camino de lo ignoto, la búsqueda de lo

inexplicable.

Tendió uno de los grandes puentes de la canción de autor

con América.

No hay comentarios:

Publicar un comentario